子ども達の“安全”のために ~学校と家庭で共に育てる“守る力”~

- No.:

- 第7回東京服育研究会定期セミナー

- 日時:

- 2018年12月7日(金)16:00-18:00

- 場所:

- 武蔵野商工会議所 4F市民会議室ゼロワンホール

- 参加費:

- 無料

- 主催:

- 東京服育研究会

- PDF:

- 定期セミナー詳細

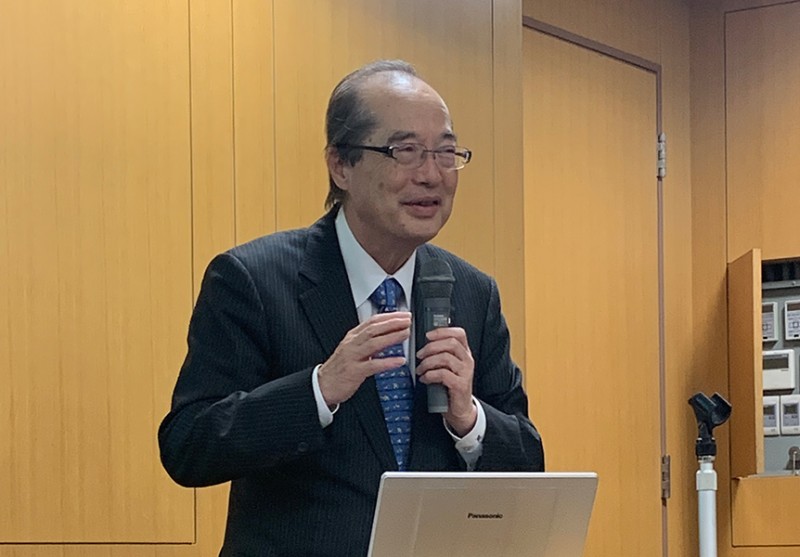

セミナー/子ども達の“安全”のために ~学校と家庭で共に育てる“守る力”~講師:明治大学名誉教授 向殿政男

1.子ども達の安全 ~重要な視点~

日常生活の中であたりまえに使っている電化製品や食品が思わぬ事故の原因となることがあります。

安全の専門家として多くの製品事故の対応にあたってこられた向殿先生から、これまでに実際におこった幼児の事故例、そしてその後の対応について教えていただきました。

子どもを事故から守るために製品の安全性を高めるのはもちろん重要ですが、それだけですべての安全が確保されるわけではありません。

新しいことにチャレンジしたがる子ども達を守るために、生命や身体に大きな影響を及ぼすような事故はもちろん回避しなければなりません。しかし一方で、小さな危険は許容しながら子どもの発達段階に応じた経験を積ませることも必要なのです。小さなリスクの克服には体力、気力を育む面があり、自分で自分を守る「危険回避能力」を養うことが重要なのです。

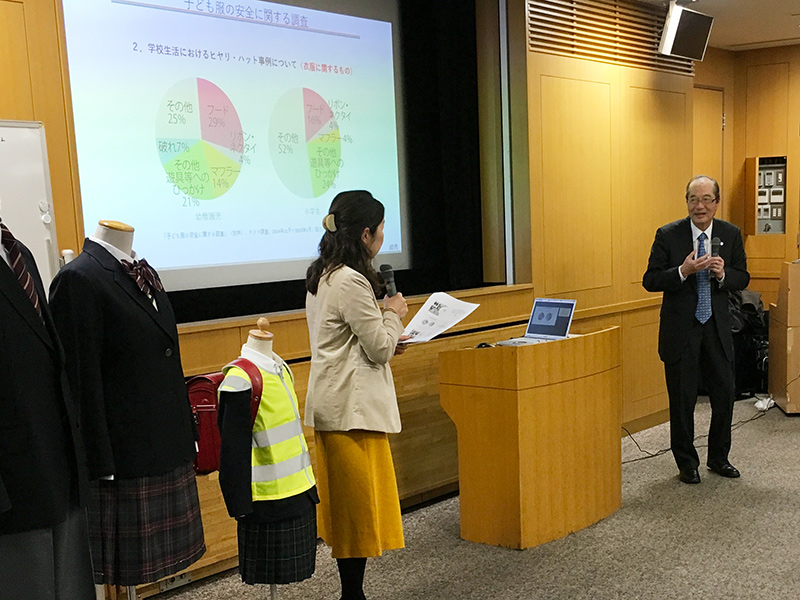

2.学校における安全

学校における安全への取組については、自分の身を守るための知識や安全の常識を身に付ける「安全教育」と、災害時の安全対策をし危機管理体制を確立する「安全対策」の二つの側面があります。

安全教育に必須の三つの項目として、自分で自分の身を守るための「訓練重視の教育」、安全に関する基礎的な知識を習得する「知識重視の教育」、安全にとって望ましい道徳的態度を身に付ける「理念の教育」があげられます。特に小学生などでは、知識よりも訓練・体験など体を使って学び身に付けることの方が重要になります。

また、製品やものに絶対安全はないと認識することも大切です。例えば包丁は危険なものですが調理をする際に欠かせないものでもあります。そのリスクとベネフィットの両方を知り、危険を予測して正しく使うことができるようにすることが大切なのです。

3.衣服と安全

衣服も私たちの安全を守るための役割を担っており、そのためにはいくつか観点があります。

園児帽の日よけ、パーカーのひも、視認性の高い黄色い服などの「形・スタイル・デザイン」、燃えにくい、涼しいなどの「生地・素材・材質・厚さ」、着衣着火の原因ともなる「大きさ」、そして虫よけなど特定の目的に特化した「目的別衣服」です。

何よりも大切なのは消費者が安全の価値を重視することです。「安全」は大前提であり、かっこよさよりも価格よりも大切な価値として認識されなければなりません。

4.安全は全員で作る時代

子どもの事故・犯罪を防ぐためには、社会からの視点が欠かせません。

子どもの安全には、①環境・製品面の技術的側面 ②周囲の監視という組織的側面 ③親の意識や行動、社会全体の意識という

人間的側面があり、これらの総合的な観点を持つことが不可欠です。

また、「安心」と感じられる社会のためには、作る人と使う人が信頼し合うことが大切です。

情報の開示や透明性を高めることなどが信頼を生み、その信頼が安全と安心をつなぎます。つまり「安全×信頼=安心」なのです。

トークセッション/ユニフォームと“守る”講師:向殿政男×有吉直美(服育net研究所)

衣服の「守る力」を、ユニフォームにフォーカスし考えていきました。ビジネスユニフォームには消防などの着用者を守る機能に特化した服や、警察などのその服を着用していることで周囲の人を安心させる力のある服が存在します。向殿先生が様々な業種の方と話をされる際も、工場などで着用する衣服について安全面の話になることがあるそうです。

スクールユニフォームについては、海外(アメリカ)でも不良による事件などをなくすための方策としてユニフォームが導入される事例があります。日本でもスクールユニフォームを着用している子ども達を見かけると、地域の学校、地域の子どもとして認識し自然と見守りの力が働いています。またフォーマルなスタイルの服を着用する事で、学校は「学ぶ場」であると自然と認識し、自分達の行動に影響してくる可能性もあるでしょう。

参加者のご感想

- 服(ユニフォーム)を着る目的としての安全について考えることができてよかったです。(専門学校教師)

- 服の安全性という観点はなかったので、改めて認識ができてよかったです。(企業)

- 向殿先生の話の中で“包丁”についてが印象的でした。危険を理解するから安全なのだという話が納得しました。(PTA)

講師のご紹介

- 向殿 政男

- 明治大学名誉教授

■肩 書

明治大学名誉教授、明治大学顧問、明治大学校友会長

工学博士■略 歴

1942年生まれ

明治大学工学部電気工学科卒業

明治大学工学研究科電気工学専攻博士課程修了

明治大学工学部電気工学科 専任講師

明治大学工学部電子通信工学科 教授

明治大学理工学情報科学科 教授

明治大学理工学部 学部長

現 明治大学 顧問

現 明治大学 名誉教授

現 明治大学 校友会会長■経歴

国際ファジィシステム学会副会長

日本ファジィ学会会長

日本信頼性学会会長

電子情報通信学会フェロー

日本知能情報ファジィ学会フェロー

国際ファジィシステム学会フェロー

中央労働災害防止協会顕功賞受賞

安全工学会 北川学術賞受賞

経済産業大臣表彰受賞

厚生労働大臣表彰受賞

内閣総理大臣表彰受賞

厚生労働省社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会長

経済産業省消費審議会製品安全部会長

消費者庁参与

現 日本学術会議連携 会員

現 公益社団法人私立大学情報教育会 会長

現 一般社団法人 セーフティグローバル推進機構 会長■研究領域

安全学(機械安全、労働安全、製品安全、消費者安全)

情報学(ファジィ理論、人工知能、情報教育)

論理学(多値論理、フェールセーフ論理、ファジィ論理)■著 書

『ファジイ「あいまい」の科学』岩波書店(1990年)

『ファジイ論理』日刊工業新聞社(1993年)

『ニューロとファジィ』培風館(1994年)

『よくわかるリスクアセスメント』中災防新書014、中央労働災害防止協会(2003年)

『機械安全(安全の国際規格)』日本規格協会(共著 2007年)

『安全学入門―安全の確立から安心へ』研成社(共著 2009年)

『なぜ、製品の事故は起こるのか ―身近な製品の安全を考える(安全学入門)』研成社(共著 2011年)

『機械・設備のリスク低減技術』日本機械工業連合会(共著 2013年)

『日本の安全文化』研成社(共著 2013年)

『入門テキスト 安全学』東洋経済新報社(2016年)

第7回東京服育研究会定期セミナー(2018年12月7日(金))申込みフォーム

お名前※

お名前フリガナ※

学校・団体名※

学校・団体のご住所※

都道府県 選択して下さい(必須) 北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県電話番号※

メールアドレス※

担当教科・専攻 教職員の方と大学生の方は担当教科・専攻についてお答下さい。

関心のある分野※

関心のある分野(必須)選択して下さい 衣服と快適性 衣服と社会性 衣服と安全 衣服と環境 衣服と文化理解今回のテーマについてのご質問や、衣服についてのお悩みなどありましたらご記入ください。